V. Spekulation

V.1 Das Künstliche

Neben der emotionalen, improvisierenden und intuitiven Art zu komponieren, hat mich während des Studiums in mehreren Arbeiten auch das genaue Gegenteil dessen beschäftigt: die konstruierte und systematische Art, kreativ tätig zu sein. Schon während meines Bachelors habe ich mich in verschiedenen Werken mit unterschiedlichen Strategien auseinandergesetzt, wie Musik geformt und geordnet, wie unsere Wahrnehmung von Strukturen und Systemen geprägt und manipuliert und wie eine komplexe Idee in künstlerischer Weise ausgedrückt werden kann.

Art Must Be Artificial.

Diese These wurde in den letzten Jahren zu einem Motto für einen Großteil meiner Arbeit, all jenen Stücken, die ich nicht vorrangig für Unterhaltungszwecke, Aufträge oder konkrete Anlässe geschrieben habe, sondern die aus einem inneren Drang heraus entstanden sind: aus meiner Leidenschaft für das Unbekannte, meiner neugierigen Suche an den Grenzen des Möglichen und meiner Begeisterung für die wissenschaftliche und rational aufgeklärte Art zu denken und handeln. Auch hier zeigt sich meine enge Verbindung mit der Vorstellung und Einstellung des Barock (beziehungsweise einer modernen Interpretation des Barock), dem ich mich nicht nur ästhetisch sehr verwandt fühle, sondern dem ich auch immer wieder Impulse und Anregungen zu verdanken habe. Der Barock ist geprägt von der Kunst als Geisteswissenschaft, im Gegensatz zur romantisierten Auffassung der darauffolgenden Klassik und Romantik. Alle Künste, sei es die Musik, die Literatur, die Architektur, die Mode, der Tanz, das Design oder die bildende Kunst, werden im Barock gleichwertig behandelt mit anderen Wissenschaften, vor allem der Mathematik und Philosophie. Erstmals seit der Antike entwickeln sich von der Renaissance angestoßen in der Neuzeit systematische Ansätze zur Lehre von Ästhetik, wohlgeformter Proportion, rhetorischer Struktur und der politischen, religiösen oder soziologischen Rolle der Künste. Künstler*innen sind gleichzeitig Wissenschaftler*innen, die ein Handwerk erlernen, studieren und beherrschen, und in ihrer Arbeit logische Planung und experimentelle Forschung betreiben.

Für mich selbst wurden diese drei Handlungen zu den entscheidenden Aufgaben, denen ich mich während meines Masters widmen wollte: das Studieren, das Konstruieren und das Experimentieren. Diese drei Schritte und die daraus folgenden Impulse auf meine künstlerischen Resultate, möchte ich am Beispiel meiner zweiten Kammermusik „[sic]“ (9.4.-7.7.2020) analysieren.

„Art“= die Verwendung der Imagination zum Ausdruck von Ideen oder Gefühlen; die bewusste Produktion und Anordnung auf eine Art, welche unsere Gefühle und Sinne beeinflusst.

„Must“= etwas ist notwendig; wahrscheinlich; sehr wichtig; logisch; mit einer Regel oder einem Gesetz verbunden.

„Be“= existieren; bestehen; sein; eine reale Existenz haben; etwas in einem Kontext beschreiben oder auf etwas verweisen.

„Artificial“= nicht real; von Menschen erschaffen; künstlich; nicht, was es vorgibt zu sein; gefälscht; produziert oder gemacht; unnatürlich; synthetisch; unorganisch, simuliert.

Diese vier Worte fassen in ihren Definitionen alles zusammen, was für meinen wissenschaftlichen Ansatz an die Kunst entscheidend ist. Kunst muss künstlich sein. Wenn ich Kunst mache, dann als bewussten Akt der Komposition egal in welchem Medium, gerade auch dann, wenn ich interdisziplinär tätig bin wie in meiner Ausstellung „Intentionally Left Blank _ for play“. Bewusst zu Handeln heißt, mir Regeln und Grenzen zu schaffen, die erst die freie Kreativität und das Streben nach der Unendlichkeit oder der unendlichen Vielfalt ermöglichen. Das dabei entstehende Produkt ist in dem Sinne real, als dass es zu einer Verkörperung einer Idee in Form eines Experiments oder künstlerisch ausgedrückt eines Erlebnisses wird, und aktiv von den Menschen wahrgenommen werden kann. Aktiv wahrnehmen bedeutet, sich darauf einzulassen, sich davon anregen und im Nachhinein sich davon zum Nachdenken oder sogar zum Umdenken leiten zu lassen. Kunst ist jedoch immer künstlich, da sie nicht ohne uns Menschen existieren würde, der Satz ist im strengen Sinne somit eine Tautologie. Denn die Kunst entsteht immer durch Konfrontation der Umwelt und Natur, erst im Kontext des Nichtkünstlichen werden wir uns der Künstlichkeit bewusst und können unterscheiden zwischen einem Kunstwerk und einem Objekt der natürlichen Realität.

Wenn ich nun davon spreche, dass Kunst künstlich sein soll, dann meine ich damit, dass in meinen Arbeiten, die diesem Motto folgen, eine bewusste Künstlichkeit vorherrscht und ich mich explizit nicht nach intuitiven, organischen oder natürlichen Prinzipien richte, außer ich verkehre diese ins Extreme. Stattdessen steht die Präzision, die Perfektion, die Unendlichkeit, das Sterile, das Kalte und das Unmenschliche im Vordergrund- die Werke streben nach einem utopischen Zustand der Künstlichkeit. Daher fasse ich für mich selbst diese Stücke auch unter dem Begriff einer „spekulativen“ (oder auch „imaginativen“) Kunst oder Musik zusammen. „Spekulativ“ in Anlehnung an den speculative fiction oder science fiction; eine Literatur die sich auch mit eben diesen Themen der Wissenschaft und des (Un-)Möglichen und des (noch nicht oder niemals) Existierenden beschäftigt. Spekulation ist eine wissenschaftliche Tätigkeit der Mutmaßung, der begründeten Vermutung auf der Grundlage von metaphysischen Prinzipien. Die Spekulation als der Akt der Imagination in der Wissenschaft ist gerade dieser Schnittpunkt von ihr zur Kunst als Wissenschaft, der im Barock sichtbar wurde.

Spekulativ ist demnach Kunst, die neue Formen der Erkenntnis sucht, um sich komplexen Systemen zu nähern und die wiederum aus sich selbst neue Erkenntnisse hervorbringt, welche unsere Praxis und logische Auffassung verändern kann. Die das Potenzial im Unmöglichen erahnt, sich ihm immer weiter annähert: den Dingen, die uns überfordern, die wir nicht mehr begreifen und nicht mehr explizit wahrnehmen können, sondern nur noch unterbewusst erleben und spüren. Die den romantischen Weg umgekehrt geht und aus der Spekulation heraus die Grenzen dessen erweitert, was sinnlich gefühlt werden kann. Deshalb auch imaginativ wird, da diese Kunst zu Teilen von uns Menschen mit unserer beschränkten Wahrnehmung, Kognition und Sensibilität nur noch analytisch erfasst, konzeptuell nachvollzogen oder hypothetisch verstanden werden kann. Kunst, die die Falte immer weiter faltet, wie Gilles Deleuze es über den Barock schrieb: „Das Vielfältige ist nicht nur dasjenige, was viele Teile hat, sondern was auf viele Weisen gefaltet ist.“ [Gilles Deleuze: „Die Falte; Leibniz und der Barock“ (1988)]. Und in dieser Vielfalt ist diese Künstlichkeit mit ihren zellularen Automaten, ihren codierten Abläufen oder ihren permutativen Verhältnissen, der Natur und ihren Prozessen und Strukturen letzten Endes vielleicht doch viel näher und ähnlicher, als es zunächst schien. Es wird deutlich, dass Spekulation (symbolisch dem Falten gleichgesetzt) ein Akt, eine Handlung, eine Operation, eine Strategie und keine ästhetische Prämisse, keine ideologische Lehre, keine wertende Haltung, kein qualitatives Prädikat ist.

V.2 Das Studieren

Die Bedingung für jede Art von wissenschaftlicher Arbeit ist das Studium der Thematik, des Fachs und der historisch gewachsenen Grundlagen. Dies gilt ebenso für die Natur- und Geisteswissenschaften, wie auch für die wissenschaftliche Kunst. Ein*e science fiction Autor*in kann nicht eine komplexe und in sich schlüssige Welt konzipieren, die in ihrer technischen und wissenschaftlichen Spekulation über unsere Realität hinausgeht, ohne sich ausgiebig mit dieser Realität und den Forschungsergebnissen und Standpunkten auseinanderzusetzen und daran anzuknüpfen, bzw. darüber hinauszugehen in das Imaginative. Würde die Person es ohne diesen konkreten Schritt des Studiums, vor allem fachfremder Bereiche, versuchen, so würde daraus das entstehen, was als fantastische Kunst bezeichnet wird.

Schon während meines Bachelorstudiums entstanden Stücke, welche durch ganz konkrete Erfahrungen und Vorbilder angeregt wurden. So zum Beispiel mein extrem minimalistisches Quintett I „Solitaire“, ein Anti-Konzert für Gitarre und vier Instrumente. Die extreme Strenge der Begrenzung auf ein minimales Material von vier Tönen in den zwei großen Hauptteilen oder die Beschneidung der Virtuosität der Gitarre auf eine simple Tonrepetition, wäre mir nicht möglich gewesen, ohne mein inneres Bewusstsein und Vertrauen in eben diese Prozesse und ihre Wirksamkeit. Diese Überzeugung wurde in mir bestärkt oder vielleicht sogar erst angeregt durch den Besuch der Ausstellung „Irrkunst“ (2016) von Edmund de Waal. Zu erleben, wie dieser Porzellankünstler aus einem simplen Regal durch bewusste Anordnung von Schalen, Scherben und zylinderförmigen Gefäßen in der Wechselwirkung von Raum, Holz und Porzellan höchst fragile, zarte und feinfühlige Kunstwerke komponiert, veränderte meine Sicht auf die Bedeutung von Struktur, Ordnung und innenliegendem Spannungspotenzial in einer Kunst, die einem komplexen Minimalismus entgegenstrebt (ich verwende die Bezeichnung „komplexer Minimalismus“ im Unterschied zur repetitiven und pulsbasierten Minimal Music).

Diese Fähigkeit, welche ich an Edmund de Waal so schätze, etwas auf den Punkt zu bringen, alles wegzulassen und zu konzentrieren, bis fast nichts mehr übrigbleibt, erfordert viel handwerkliche Erfahrung und Fertigkeit. Ich muss mich erst mit den Grenzen des Möglichen, des Spielbaren, des Denkbaren, des Menschlichen vertraut machen, um überhaupt an die Unmöglichkeit, die Unspielbarkeit, die Undenkbarkeit, die Unmenschlichkeit reichen zu können; an die unendliche Spekulation. Ich muss mich mit der geschichtlichen Entwicklung, der in unserer gesellschaftlichen und kulturellen Erfahrung verankerten Assoziationswelt, dem aktuellen Zeitgeist und Geschmack, sowie dem Zustand der Technik auseinandersetzen, um zu wissen, wie sich meine rationale Spekulation umsetzen lässt in eine erlebbare und sinnlich verständliche Realität. Ich kann erst bewusste Entscheidungen fällen und Verweigerungen durchsetzen, wenn ich ununterbrochen an meiner Sensibilität, Offenheit und Achtsamkeit, also meinem Bewusstsein von mir, der Welt und der Wissenschaft oder Künste, arbeite. Denn ich höre und erlebe stets, was ich schon kenne und gleiche alles Neue und Unbekannte zunächst mit diesem Erfahrungsschatz ab. Um also Neues und Unbekanntes schaffen zu können, muss ich unaufhörlich daran arbeiten, meinen Fundus zu erweitern und mich in allen Bereichen durch das Studieren weiterzuentwickeln.

Der Kompositionsprozess von „[sic]“ war verbunden mit vielen konkreten Inspirationen, aber auch abstrakten Dogmen und Impulsen, die ich durch andere Menschen und ihre Arbeit erhalten habe. Am Anfang stand die große Anthologie zur Geschichte und Entwicklung des science fiction seit dem 19. Jahrhundert „Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine“ (2019) von Dietmar Dath. Dath ist ein Schriftsteller, den ich sehr schätze, sowohl als Filmkritiker, Kommunist, Science Fiction Autor und Verfasser von Sach- und Fachbüchern zu verschiedenen Thematiken. Ihm gelingt es mit diesem Buch, nicht nur einen historischen Abriss der Geschichte des SF zu liefern, sondern gerade durch seinen persönlichen Bezug darüber hinauszugehen. Es geht ihm dabei weniger um eine chronologische Abhandlung von Autor*innen, als eine Darstellung des Potenzials, welches in den verschiedenen Strömungen, Jahrzehnten und Stilen, verborgen liegt. Seine Arbeit stellt Überlegungen dazu, wie die Kunst in jeder Form auf unsere Realität wirken kann, in den Mittelpunkt. Wie kann sich unser Denken, Handeln, Miteinander, politisches und ökonomisches System, unsere Solidarität und unser Werteverständnis anregen und erweitern lassen, durch die Spekulation: das, was nicht ist und was nie sein wird.

Die in der „Niegeschichte“ ausgeführten Gedanken Daths und die der vorgestellten Schriftsteller*innen wie Joanna Russ, Greg Egan, Pat Cadigan, Nicola Griffith und Ursula K. Le Guin, resonierten lange in mir nach. Zeitgleich beschäftigte ich mich ausgiebig mit elektronischer Musik, allen voran der Musik des „Clicks & Cuts“, Musikern wie Ryoji Ikeda (aka „Cyclo“ in Kollaboration mit C. Nicolai), Frank Bretschneider (aka „Komet“), Olaf Bender (aka „Byetone“) und Carsten Nicolai (aka „alva noto“). Ihre Musik arbeitet mit eben jenem vorher erwähnten Wechselspiel von minimalem Material (weißes Rauschen, einzelne Sinustöne und kurze Klicks) in einer komplexen Struktur. Dabei sind vor allem der Puls und die Störung des Pulses, der Bruch einer exakten Repetition entscheidend. Ich selbst habe große Probleme mit statischer Repetition und starren Pulsationen, sie beunruhigen mich, machen mich aggressiv und ich versuche ihnen in meiner Arbeit meistens auszuweichen. Doch durch die Alben der vorhin genannten Musiker wuchs mein Interesse, mich dieser Angst und diesem inneren Widerstand zu stellen und ihn zu überwinden. „[sic]“ sollte meine Konfrontation des Pulses werden, meine Art mit Repetitionen umzugehen, mein Ansatz, aus diesem minimalen Material Musik zu kreieren.

Schlussendlich gab es vier entscheidende Impulse, die mich vom Sammeln und Studieren hinführten zur konkreten Konstruktion der Kammermusik II „[sic]“; meinem Versuch einer spekulativen Musik über den Puls: das Spiel „Digit“, die Farbe „Baker-Miller-Pink“, mein modularer Synthesizer und die bildende Kunst von Jorinde Voigt.

„Digit“ ist ein Spiel von Gerhard Kodys, in dem es darum geht, fünf blaue Holzstäbchen aneinanderzulegen und dadurch bestimmte Muster zu bilden. Dabei gibt es 55 Optionen, die aus den fünf Stäbchen zusammengefügt werden können, ohne dass es zu Spiegelungen kommt und jedes Bild somit einmalig ist. So simpel das Prinzip und das Spielmaterial auch sind, so vielfältig sind doch die begrenzten Möglichkeiten in diesem geschlossenen System. Ich hatte dieses Spiel als Kind sehr gemocht und habe mich während meiner Überlegungen zu Permutationen und Variationen daran zurückerinnert. So wird im Kapitel „Die Konstruktion“ deutlich, welche Rolle die Zahl 5 und 55, sowie das Bilden von Motiven aus fünf Elementen für diese Komposition spielt. Als ich mich dazu entschloss, meine instrumentale Kammermusik mit einem Video zu verbinden, begann ich damit, mit ähnlichen Mustern, wie sie in Digit vorkommen, dieses Video zu gestalten. Über mehrere Entwicklungsstadien hinweg entstand dann die endgültige Version des Videos, eine graue Fläche die sich Puls für Puls mit pinken Rechtecken in verschiedenen Strukturen füllt.

Für die pinke Farbe entschied ich mich im Zusammenhang mit meiner Faszination für das „Baker-Miller-Pink“. In psychologischen Studien fand Alexander Schauss heraus, dass diese pinke Farbe eine besondere Wirkung auf unser menschliches Unterbewusstsein und vegetatives Nervensystem ausübt. Sind wir der Farbe in hoher Konzentration und über einen langen Zeitraum hinweg ausgesetzt, wirkt sie beruhigend, stressabbauend und gewaltmildernd, weshalb sie mittlerweile auch in einigen Gefängnissen eingesetzt wird, in denen es sogenannte „pinke Zellen“ gibt. Diese Idee der pinken Zelle faszinierte mich. Die Zelle ist ein Symbol der Gefangenheit, des ausgeliefert sein, der Folter und gleichzeitig aber auch, aufgrund der positiven Wirkung der Farbe ein Symbol der Meditation, der Versenkung und der Geschlossenheit, wie bei einem Mandala. In einem Sandmandala der tibetanischen oder hinduistischen Tradition lassen sich in kreisförmigen und präzise geformten Bildern ganze Weltkomplexe darstellen. Und auch in der pinken Zelle, wie ich sie nach und nach durch das Video kreiere, ist ein komplexes System verewigt und über die Zeit und Vertiefung darin erfahrbar.

Ich selbst habe in den Monaten der Vorarbeit eine neue Beschäftigung für mich entdeckt, die dem legen eines Sandmandalas oder der achtsamen Meditation auf eine etwas andere Art doch sehr ähnlich ist: das Patchen eines modularen Synthesizers. Mein Interesse an der elektronischen Musik und der elektronischen Klangsynthese prägte sich während meines Masterstudiums immer weiter aus und ich entschied mich im Herbst 2019 dazu, selbst meinen ersten eigenen modularen Synthesizer zusammenzustellen. Das Besondere an diesem Instrument ist, dass es aus einzelnen Bauteilen besteht, die sich frei zusammenstellen und kombinieren lassen und somit jedes System mehr oder weniger einzigartig und individuell ist. Ich entschied mich für verschiedene Module, zur Klangerzeugung, zur Klangformung, zur Modulation der Parameter und zum Interagieren mit dem System zum Beispiel über einen Drucksensor oder einen Ribbon-Controller (wie bei einem Ondes Martenot). Da ein modularer Synthesizer keine vorgefertigten Verbindungen besitzt, sondern der Stromfluss und damit das akustische Signal, immer erst durch Kabel gesteckt werden muss, ist die Tätigkeit des Spielens eines solchen Synthesizers wie ein großes Puzzlespiel. Es lassen sich auf kreativste Art Verbindungen schaffen und ungewöhnlichste musikalische Resultate finden.

Modulare Musik ist geprägt von generativen Systemen, die sich aus sich selbst heraus weiterentwickeln und transformieren, von Regeln der Wahrscheinlichkeit und Stochastik und von Quellen verschiedener Unsicherheiten oder Störungen. Diese Art zu denken und Musik zu machen, die weniger dem romantischen Geniestreich gleicht sondern mehr dem wahnsinnigen Forscher, formte mich auch. Insbesondere während der Arbeit an „[sic]“ wurde dieser Einfluss dann deutlich- die Konstruktion von und das Experiment an diesem Stück leben, wie sich in den kommenden Kapiteln zeigen wird, von Regeln, generativen Prozessen und der Unbestimmtheit.

Die letzte Inspirationsquelle, die ich in diesem Zusammenhang benennen möchte, ist die Kunst von Jorinde Voigt, da sie in etwa ein Pendant zu der Rolle von den Kunstwerken Cy Twomblys, Bruce Naumans, Agnes Martins oder Edmund de Waals auf andere meiner Kompositionen darstellt. Ihre Werke haben mich nicht explizit angeregt, vielmehr war es ihre Ästhetik im Allgemeinen, die mich unterbewusst leitete und bestärkte, da sie dem recht ähnlich ist, was ich musikalisch gesucht habe. Jorinde Voigts Werke leben von einem Wechselspiel zwischen Minimalismus und Sättigung (in Anlehnung an die musikalischen Entsprechungen: Minimalism und Musique Saturée). Ihre Arbeiten entstehen meist aus der Übersetzung und Interpretation von großen Datenmengen, die sie aus der Literatur, der Umwelt oder logischen Systemen gewinnt. Indem sie diese Daten ordnet, sortiert und visualisiert entstehen wunderbare Komplexe mit einer unglaublich starken Fragilität und emotional, organischen Energie. Tausende kleine Elemente schichten, häufen und überlagern sich in einer sensiblen Überfülle, die stets neue Kraftfelder schafft, je nach Perspektive oder auch zeitlicher Entwicklung, wenn es sich um eine ihrer, einem Mobile gleichenden, Installationen handelt. Ihre Werke sind sinnliche Verkörperungen der unsichtbaren Verbindungen und Strukturen, die uns Menschen umgeben.

V.3 Das Konstruieren

„brain the size of a planet, and here I am, counting to ten.” [Greg Egan “Permutation City” (1994)]

Das Zählen ist das Künstlichste, das es gibt. Im Zählen ordnen wir Dinge in klare Abstände, wir sprechen ihnen eine exakte Wiederholung zu, wir schaffen ein System der Präzision, welches es in der Organik und Natur so nicht gibt. In der realen Welt gibt es keine absolut festen Relationen, es gibt keinen perfekt regelmäßigen Puls, es gibt keine störungsfreie Ordnung. Durch das Zählen machen wir Menschen uns die Welt sicher, greifbar und analysierbar. Auf 1 folgt 2, der Abstand zwischen 1 und zwei ist gleich dem Abstand zwischen 2 und 3, wir können immer weiter Zählen bis in die Unendlichkeit, wir können uns etwas vorstellen, das 0 heißt (oder vielleicht doch nicht?). Und wir können vom Zählen ausgehend immer weitere und komplexere Systeme entwickeln, wie es die moderne Mathematik, Physik und Informatik getan haben. Das Zählen ist der minimalste Ursprung, ist das widersprüchliche Verhältnis von Unvorhersehbarkeit und Wahrscheinlichkeit, von Unendlichkeit und Punktualität, von Unbeständigkeit und Kontinuität.

Musikalisch ist das Zählen dem Puls gleichgesetzt, dem musikalischen Zählen von 1 zu 2 in einem festen Tempo, die genaue Repetition von Schlägen. Einen exakten Puls können wir Menschen nicht ausführen, einen statischen Puls gibt es in der Natur nicht. Und dennoch ist der Puls die Grundlage von vieler Musik, der Puls ist das Sinnbild der Künstlichkeit in der Musik. Der strenge Puls ist der Puls der Maschine, der Computer, Roboter und Mechanik, und auch hier ist die Exaktheit eine Frage der Auflösung und Grobkörnigkeit der Wahrnehmung; der künstlich generierte Puls erscheint nur für uns Menschen exakt zu sein. Da ich in meinen Überlegungen zur Konstruktion einer spekulativen Musik oder Kunst der Prämisse der Künstlichkeit einen hohen Stellenwert zugesprochen hatte, entschied ich mich dazu, den Puls oder das Zählen als Kern der Komposition „[sic]“ zu nehmen.

„[sic]“ ist ein Geflecht aus mehreren, sich synchron überlagernden Schichten aus verschiedenen Pulsationen. Die niedrigste oder zeitlich schnellste Ebene ist der Grundpuls des Videos bestehend aus 576 Pulsen. Diese Zahl ergibt sich aus der Unterteilung der gesamten Videofläche in ein gleichmäßiges Gitter von 24x24, wobei die Zellen relativ zum 8k Format des Videos im Verhältnis 16:9 gestaltet sind. Mit jedem neu eingefärbten Rechteck im Video ist ein musikalischer Puls im entsprechenden Tempo verbunden, mit der Unterscheidung, dass nach dem ersten Puls die folgenden vier im Video ausgelassen wurden, da das Stück aus 580 Vierteln (im theoretischen Grundmetrum) besteht.

Die nächste Schicht besteht aus 256 Zahlen, einer in der Informatik sehr bekannten Zahl, der Potenz 2^8 oder der maximalen, im 8-Bit System codierbaren, Zahl. Diese Ebene ist geprägt von dem Binärsystem, welches im Barock von Gottfried Wilhelm Leibniz erfunden wurde. In diesem System lässt sich durch die Übersetzung in eine 8-stellige Abfolge von 0 und/oder 1 jede Zahl von 0-256 ausdrücken. Auch andere Informationen lassen sich mit diesem Prinzip ausdrücken und übertragen, die gesamte Informatik der modernen Computertechnik hat sich letztendlich aus dieser binären Struktur entwickelt. Ich verwende die Zahlenfolge in [sic] dahingehend, dass ich aus ihr nach festgelegten Regeln musikalische Entscheidungen ableite und somit den Code wiederum zurückübersetze.

Eine ähnliche Art der Konstruktion habe ich auch in meiner Komposition „[sim] – Duo VI for Pat Cadigan“ (2.2.-11.7.2019) verwendet und ausprobiert. Dieses Duo für Harfe und Synthesizer basiert auf der Technik des Simultandolmetschens. Dabei spielt die Synthesizerstimme eine codierte Version eines Ausschnittes aus Pat Cadigans Cyberpunk Romans „Synners“ (1991), während die Harfe gleichzeitig eine gestische Interpretation des Inhalts widerspiegelt. Hierfür hatte ich jedem Buchstaben im Alphabet einen Ton in einem festen Register zugewiesen und den Text von Cadigan daraufhin in eine Melodie übersetzt, die der Synthesizer in einem festen und sehr schnellen Puls spielte, wobei ein Leerzeichen zwischen Worten einer Pause in der Pulskette entsprach. Die Harfenstimme hingegen gestaltete ich rein intuitiv aus der Aura der zeitgleich codierten Worte des Textes.

In „[sic]“ hatte die Abfolge der 0 und 1 in der entsprechenden Zahl verschiedene Auswirkungen auf die Komposition der Musik an entsprechender Stelle zur Folge: wie der Grundpuls unterteilt wurde, also z.B. triolisch, duolisch, quintolisch, septolisch, beschleunigend oder verlangsamend; ob ein Akkordschlag in Harfe oder Klavier erklang; ob der Puls den gesamten Takt durchgehalten wurde oder in einer Pause mündete, bzw. mit einer Pause begann; ob die Schlagzeuger einen Rhythmus auf den Metallblöcken spielten und in welchem Rhythmus die Sprecherin ihren Text sprach. Wie genau und wie streng ich diese Informationsfülle dann in die Musik geschrieben habe, werde ich im Kapitel „Das Experiment“ eingehend beschreiben.

Auf der nächsten, langsameren Ebene finden 116 Pulsationen statt. Diese Zahl ist die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten von einer Ziehung von fünf Zahlen aus neun, ohne Wiederholung und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Mathematisch ergeben sich daraus eigentlich 126 Permutationen, aufgrund meiner symmetrischen Verteilung dieser Pulse über das Stück hinweg, entschied ich mich jedoch dafür, 10 Optionen auszulassen und nicht zu verwenden. Die neun Zahlen, welche gezogen und arrangiert werden, definieren die neun Pinktöne, in welchen die Rechtecke im Video gestaltet sind, die neun tonalen Instrumente (Piccolo, Es-Klarinette, Sopransaxophon, Flöte, Klarinette, Altsaxophon, Klavier, Harfe und Trompete) und die Töne der jeweiligen Grundakkorde (b, h, f, fis, g, gis, e, dis, a). Da diese Entscheidungen für den resultieren Klangeindruck mit am bedeutsamsten waren, habe ich mir für die Abfolge der 116 Ziehungen viele Gedanken gemacht, denn es ergeben sich aus diesen Elementen immerhin 13456 mögliche Anordnungen.

Um den Entscheidungsprozess für mich zu vereinfachen ohne auf Zufallsprinzipien zurückzugreifen, entschied ich mich dafür, dass zwei aufeinanderfolgende Module, so gut es ging, immer nur eine gemeinsame Zahl enthalten sollten. Somit reduzierten sich die möglichen Anschlüsse und Wege, die ich von einer Ziehung weitergehen konnte, deutlich. Daraufhin beschloss ich, die endgültige Reihenfolge auf der Basis des Klangeindrucks der Harmonien festzulegen, probierte am Klavier alle möglichen Folgen aus und wählte davon immer diejenige, die mir für den jeweiligen Punkt am passendsten erschien. Dieses Verfahren des Ausprobierens verweist schon auf das, was ich unter dem Begriff des kreativen Forschungsexperiments oder Versuchs verstehe.

Die langsamste Struktur der Komposition ist die Verteilung der Tempi. Insgesamt wird der Grundpuls im Stück verteilt in 55 Tempi gespielt, bzw. 54 verschiedenen, da ein Tempo doppelt verwendet wird, alle anderen jedoch nur einmalig auftreten. Da das Tempo der Musik an den Puls des Videos gebunden ist und das Video mit 24 Bildern pro Sekunde abläuft, sind die Möglichkeiten auch auf dieses Raster an maximal 24 Schlägen pro Sekunde limitiert. Damit das Stück jedoch noch für die Instrumentalmusiker*innen spielbar blieb, entschied ich mich nicht für die schnellstmöglichen Tempi, sondern nur für den Bereich von 120bpm bis 15bpm. Da auch die langsamen Tempi in der Realisation durchaus problematisch sind (kein Mensch kann präzise einen Puls von 4 Sekunden pro Schlag durchziehen), wurden diese Tempi dann umgekehrt in schnellere Einheiten (x2, x3 oder x4) und dementsprechend die mikrorhythmische Notation verlangsamt (Achteltriolen z.B. zu Vierteltriolen).

All diese Ebenen vereinen sich in „[sic]“ letztlich zu einer durchgängigen Meditation; diesem filigranen Spiel von Monotonie und Gleichförmigkeit bzw. Übersättigung und Hyperkomplexität. Ich hatte mir ein großes Netz erschaffen aus Daten und Informationen, codierten und verschlüsselten Zahlen, symbolisch ästhetischen Regeln. Diese künstliche und abstrakte Konstruktion reicht an die Grenzen unserer menschlichen Wahrnehmung heran und wird zum spekulativen Konzept der Musik. Um dieses jedoch in Klänge zu setzen, in eine geschlossene Notation zu verwandeln, bedurfte es den dritten Schritt in meiner wissenschaftlich künstlerischen Herangehensweise: dem Experiment.

V.4 Das Experimentieren

Ein Experiment ist eine vorhergeplante methodische Untersuchung eines bestimmten Sachverhalts, nach festen Regeln durch Variation einzelner Parameter, um zu einer neuen Erkenntnis oder weiteren Daten bezüglich der untersuchten Struktur zu gelangen. In der Musik wird von experimenteller Musik gesprochen, wenn die Komposition eine neue Form von Sinnlichkeit erkundet, die außerhalb der Konventionen, Institutionen, existierenden Grenzen und Definition von Stilen, Disziplinen oder Formen liegt, beziehungsweise diese hinterfragt. Bei beiden Ansätzen geht es darum, auf der Grundlage von schon bewiesenen oder vorliegenden Ergebnissen, Formeln und Gegebenheiten neue Wege und Strategien zu erproben. Dieses Vorgehen kann zielgerichtet sein, aber genauso gut auch ein unschlüssiges Suchen und Ausprobieren mehrerer Möglichkeiten bedeuten, mit der Absicht, dadurch intuitiv oder zufällig zu einer neuen Lösung zu gelangen. Entscheidend ist hierbei die genaue Vorarbeit, das Studium der bestehenden Situation und Voraussetzungen und die Konstruktion der Versuchsanordnung. Beide Schritte habe ich in den vorherigen Unterkapiteln in Bezug auf meine Kammermusik „[sic]“ für Video, Sprecherin und elf Instrumente beschrieben.

Im Verlauf der Komposition hat das Experimentieren auf der Grundlage meiner Vorarbeit in mehreren Ebenen und auf unterschiedliche Arten eine Rolle gespielt. Wortwörtliches Ausführen meiner zu überprüfenden Daten geschah in Bezug auf die Sammlung der Informationen aus dem Binärcode (256 Angaben) und aus der Ziehung von 5 aus 9 (116 Angaben). Die daraus gewonnenen Informationen habe ich zunächst, entsprechend meiner Vorgaben, transkribiert und dann künstlerisch, durch ausprobieren und improvisieren, in den musikalischen Text eingearbeitet.

Wie ich die Reihe der gezogenen Module von 5 Zahlen aus 9 angeordnet habe, durch die Limitierung auf möglichst eine gemeinsame Zahl und darauffolgendes Ausprobieren der Harmonien am Klavier, wurde schon beschrieben. Hinzu kam, dass ich bei jedem der 116 Akkorde aufgrund der fünf verschiedenen Töne 120 mögliche Umkehrungen verwenden konnte. In meiner Komposition „Solitaire“ hatte ich mir dieses Prinzip zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal nutzen gemacht und das gesamte Stück auf den 24 möglichen Umkehrungen von 4 Tönen, einem einzigen Akkord, aufgebaut. Für [sic] entschied ich mich jedoch aufgrund der Klangwirkung immer nur für eine der möglichen Schichtungen, da jede Harmonie im Verlauf des Stückes auch nur einmal auftreten sollte. Charakteristisch für den Klangeindruck eines Akkordes ist sein Rahmenintervall, der Registerumfang, die Anordnung und Enge in den Binnenstimmen und das Verhältnis zur darauffolgenden Harmonie. So gestaltete ich meine Akkordfolge mit einer möglichst hohen Vielfalt an spannungsreichen Außenstimmen, Abwechslung zwischen weiter und enger Lage, Füllung mit clusterähnlichen Strukturen oder weit entfernten Stimmen sowie dramaturgischen Kontrasten der Verschärfung oder Auflösung.

Gleichzeitig codierte die Ziehung und Anordnung dieser Module auch zwei weitere Parameter: die Instrumentation und die Farben des Videos. Was den letzteren Punkt anbelangte, so war die Reihenfolge der Zahlen für die sich aufbauende pinke Fläche relativ unbedeutend. Da die Rechtecke nach ihrem Erscheinen bis zum Ende des Stückes sichtbar bleiben und die Leinwand zunehmend voller wird, ist hier viel entscheidender, dass sich eine Farbe nicht allzu schnell wiederholt, was durch die Regel der maximalen Überschneidung von einer Zahl gewährleistet wurde.

In Bezug auf die Instrumentation war die Auswirkung auch etwas gemildert, da die meisten Instrumente doch einer ähnlichen Klangfarbe angehörten, warm/ hell und rund, durch die sechs Holzbläser, die Trompete mit dem bucket mute und das Klavier und die Harfe, die oft Flageoletts oder auch Pizzicato spielen. Außerdem liegen alle Instrumente in einem ähnlichen Register (mitte / hoch) oder haben ähnliche Partnerinstrumente, aufgrund der gemeinsamen Lage (z.B. Piccolo, Es Klarinette und Sopransaxophon) oder Instrumentenfamilie (z.B. Piccolo und Flöte). Zudem baute ich fast immer dann, wenn eine der 74 Störungen auftrat, ein freies Solo eines Melodieinstruments, welches gerade nicht der 5 aus 9 Gruppe angehörte, ein und sorgte damit für eine gewisse Unvorhersehbarkeit. Zusätzlich spielen Klavier und Harfe unabhängig von dieser Codierung an gewissen Stellen Akkordakzente oder akkordische Arpeggien und die zwei Schlagzeuger sowie die Sprecherin wurden auf eine komplett andere Art und Weise eingesetzt.

Die beiden Schlagzeugstimmen basieren auf den Markierungen der unterschiedlichen, parallelablaufenden Zahlenreihen. Da sich diese teilweise überlagern, besitzen beide Instrumentarien dasselbe Setup, um sich ergänzen zu können. Auf der großen Makroebene gibt es drei Zwischenspiele im Stück, sowie den Beginn und das Ende der Komposition, die mit dem Auftreten des Donnerblechs verbunden sind. Die darunterliegenden 11 Formteile werden mit der Tamtam signalisiert, während die 55 Tempi mit der Klangschale, die 74 Störungen mit der Triangel, die 116 Muster mit dem chinesischen Becken und die 256 binären Codes mit den zwei Metallblöcken kombiniert sind. Allerdings weichen die Stimmen im Verlaufe der Komposition immer weiter von der strengen Übersetzung der Makrostruktur in Klang ab, indem einzelne Instrumente ausgelassen werden oder vorkommen, obwohl sie eigentlich schweigen sollten. Ob eine Markierung als einzelner Schlag, als Tremolo oder als rhythmische Figur erfolgt, entschied ich immer in Hinblick auf die an der jeweiligen Stelle vorliegenden sonstigen musikalischen Struktur. Nur die zwei Metallblöcke folgen in ihrer Rhythmik einer bestimmten Regel, die mit dem Binärcode verbunden ist. Was alles vom Binärcode vorgegeben wird und auf welche Weise soll am Beispiel der Zahl 50, in binärer Schreibweise 00110010, gezeigt werden.

Jeder Stelle im Binärcode habe ich eine bestimmte Übersetzung oder musikalische Bedeutung zugeschrieben. Die Verteilung und Häufigkeit, in der diese Codes im Verlauf der Komposition auftreten, wurde symmetrisch um die Mittelachse angelegt. Wie streng ich den Daten, die ich aus der Codierung erhalten habe, in den musikalischen Text umgesetzt habe, hängt vom Formteil mit seiner dramaturgischen Konzeption ab. So sind die ersten drei Formteile noch sehr streng dem System folgend, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Gewichtungen einzelner Informationen, spätere Teile sind sehr frei gestaltet und entnehmen nur noch einzelne Daten, wiederum andere überlagern die Angaben verschiedener Codes zeitgleich. Insgesamt können fünf Parameter (a-e) den Binärcodes entnommen werden, zusätzlich zur Entscheidung, ob mit dem Code auch eine Störung, also meist ein freies, melodisches Instrumentalsolo, auftritt.

Die ersten drei Stellen geben an, was für eine rhythmische Binnenpulsation im Verhältnis zum Makropuls des Videos an der jeweiligen Stelle vorherrscht. Da es für diese Stellen insgesamt acht mögliche Kombinationen gibt, habe ich acht Pulsationen ausgewählt, vom binären Achtelpuls bis zur Septole, sowie eine sich frei verlangsamende oder sich frei beschleunigende Pulsation. In unserem Beispiel wäre dies 001, was einer Triole entspricht. Darauf folgt die Angabe b, die festlegt, wie dieser Puls im Verlauf des 5/4 Taktes (die Taktart gilt für das gesamte Stück), oder mehrerer Takte, verteilt ist. Da diese Information mit zwei Stellen codiert ist gibt es hier vier Optionen: entweder, der Puls tritt nur punktuell auf, nur zu Beginn oder nur am Ende, oder durchgängig. Die sechste Stelle, c, legt fest, ob, wie vorhin erwähnt, Harfe und / oder Klavier einen Akkordschlag spielen, während die letzten beiden Stellen, d, angeben, ob und wenn ja welches Schlagzeug mit den zwei Metallblöcken den Code markiert. Diese Markierung erfolgt mit einer festgelegten Anzahl an Repetitionen, welche abhängig ist von der Quersumme des Binärcodes, deren Mikrorhythmus ich an den entsprechenden Stellen frei komponiert habe. Dieser „Wert“ kann aufgrund der 8-Bit Struktur zwischen 0-8 liegen, wobei 0 nicht relevant ist, da hier auch der Wert e gleich 0 ist und somit kein Schlagzeug spielt.

Eine weitere Rolle spielen diese Binärcodes für die Sprecherin. Die Sprecherin ist das menschliche Pendant zum maschinellen Zählen. Ihr gesamter Text besteht nur aus Zahlen, eben denen von 0-255 des 8 Bit-Systems. Sie würde also, in unserem Beispiel, die Zahl 50 sprechen. Die Information e, also alle Stellen gemeinsam, geben den Rhythmus vor, 0 entspricht einer Pause und 1 einer Silbe oder Zahl. Zunächst sind diese Rhythmen in Form einer Space Notation notiert und können von der Sprecherin in einem freien Tempo ausgesprochen werden, später wird das Tempo jedoch fixiert und auch der rhythmische Grundwert, z.B. als durchgehende Sechzehntel oder Sechzehntelquintolen-Kette.

Da ich jedoch keine auf der Welt existierende Sprache verwenden wollte, um nicht irgendwelche nationalistischen oder historischen Konnotationen in das Stück zu bringen, und da ich selbst schon seit meiner Jugend faszinierter Spieler mit und Erfinder von Sprachen bin, entschied ich mich dafür, eine Kunstsprache zu entwerfen, in der die Sprecherin ihre Zahlen rezitiert. Aus meiner Beschäftigung mit dem Science Fiction heraus entstand 2019 der Begriff „[sai]“ für meine spekulative Ästhetik- abgeleitet vom Englischen und den Worten „Science“ (Wissen über Struktur und Verhalten der Welt, welches auf Fakten und Beweisen basiert), „Cyber“ (etwas, das mit elektronischen Kommunikationsnetzwerken wie dem Internet verbunden ist), „Psychological“ (etwas, das auf dem mentalen, emotionalen und psychologischen Zustand eines Menschen aufbaut) und „Silence“ (die komplette Abwesenheit von Geräuschen oder Klängen oder jeglicher Form von Kommunikation). In Anlehnung an diesen Begriff gestaltete ich auch die Titel der in dieser Ästhetik bisher komponierten Werke: [syn], [sim], [sek] und [sic] und fasste den Entschluss, auf dieser Grundlage auch meine Kunstsprache zu schreiben.

Gleichzeitig sollte auch, wie schon im Titel [sic], lautmalerisch in der Klangform, die Struktur der Materialien der gesamten Komposition verewigt sein: s= das Rauschen, die Überfülle an Informationen und die Geschlossenheit der Fläche; i= der Vokal, als klingender Punkt, in Anlehnung an die melodischen Linien und harmonischen Pulsationen; c (oder k im IPA), als Konsonant und Akzent, für die Schläge und Markierungen, vorrangig in den Schlagzeugern. Deshalb bestehen auch alle Zahlen, mit Ausnahme der für 0, 10 und 100 (die Fragmentationen des Titels „sic“ sind) aus drei Buchstaben und einer Silbe, wobei alle Vokale und alle Umlaute vorkommen und verschiedene Konsonanten ausgewählt wurden. Grammatikalisch funktioniert das Zählen in diese Fantasiesprache auf ähnliche Weise wie im Chinesischen: die Zahlen werden konsequent von links nach rechts gelesen und es wird jeweils eine Information zur Stelle der Zahl an die entsprechende angehängt. 245 wäre also 2 (sul), 100 (si), 4 (sach), 10 (sik) und 5 (söt), unser Beispiel 50 lautet somit söt-sik.

Die Sprecherin ist in ihrer solistischen Positionierung und besonderen Behandlung der dramaturgische Kern der gesamten Komposition [sic]. Sie verkörpert den Kampf zwischen den Menschen und der Maschine, zwischen der Perfektion und Präzision, der Konsequenz von Puls und Zahlen und dem ständigen Scheitern, den Fehlern und Störungen, zwischen Wissenschaft und Kunst, logischen Verfahren und kreativem Suchen. Sie ist ein Spiegelbild sowohl des Komponisten, der sich dieses System erdacht, es konstruiert und experimentell ausgeführt hat, als auch des Publikums, welches sich der Struktur, dem unendlichen Zählen und der pinken Zelle ausliefert und davon prägen, manipulieren und ergreifen lässt. Aus ihrer Stimme ergibt sich die gesamte Makrostruktur der 11 Formteile, sie ist in einer gewissen Theatralik auch Trägerin der dramaturgischen Spannung, die von den Instrumenten entweder verstärkt oder konterkariert wird.

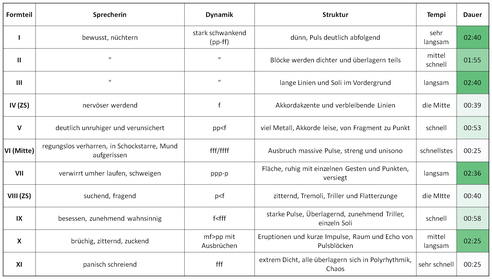

Betrachten wir den Formplan, so sehen wir, dass die Struktur und auch die Dynamik abhängig ist von der Emotionalität oder dem psychischen Zustand der Sprecherin. Zunächst ist diese „bewusst und nüchtern“, spricht die Zahlen ohne emotionalen Beigeschmack. Hier sind die Zahlen das, was sie mathematisch sind, einfach nur Werte, Begriffe, Einheiten, Produkte einer rationalen und logischen Systematik. Ebenso wird in diesen Teilen I-III auch die Übersetzung der Codes in die Musik noch sehr streng eingehalten, zunächst blockhaft, nach und nach auch mit längeren Linien verbunden. welche die Blöcke etwas kaschieren. In IV, nach fast der Hälfte des Stückes, also nach 7,5min, beginnt die Sprecherin damit, das Zählen immer ernster zu nehmen, es lässt sie nicht mehr kalt, sie wird nervöser. Von nun an werden die Formteile kürzer und kontrastierender, ebenso wie die Gemütszustände der Sprecherin. Diese verfällt tendenziell immer mehr dem Wahnsinn, wird besessen und zuletzt panisch, durchbrochen von Schock und Ohnmachtszuständen. Und ebendieser Dramaturgie folgt auch die Instrumentalmusik und das Video. Es wird immer dichter, immer beklemmender und beengender, die pinke Zelle schließt sich, die Musik will nicht enden, die Zahlenreihe ins Unendliche übergehen, die Maschine Macht über uns Menschen erlangen. Zuletzt bricht die Sprecherin nach 16 Minuten kraftlos und erschöpft zusammen.

V.5 Das Individuelle

„[sic]“ ist kammermusikalisches Stück, interdisziplinäre Installation und konzeptuelles Theater zugleich. Es ist ein Stück, welches eine extrem intensive, intime und persönliche Erfahrung bietet, wenn man sich darauf einlässt, sich darin versenkt oder es einfach nur von Anfang bis Ende aushält. Nach und nach schließt sich die Struktur, die Musik mit ihren verschiedenen Pulsen, mit ihren freien Soli, ihren komplexen Systemen und der dramatischen Sprecherin um das Publikum, so wie das Video immer weiter vom grau ins pink übergeht. Die pinke Zelle umschließt den Raum, so wie die Musik in sich auch diese Geschlossenheit aufbaut und wie die Farbe Einfluss nimmt auf das Unterbewusstsein. Meine Idee war es, dass die Grenzen abgebaut werden zwischen dem Konzertraum und dem persönlichen Raum des Individuums, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Herzschlag, Puls und Rhythmus.

Um diesen Effekt zu verstärken, befinden sich um das gesamte Publikum herum mehrere Leinwände, auf denen das Video projiziert wird. Wie in einem Planetarium wird somit der ganze Raum eine farbige Fläche. Zudem sind die sieben Blasinstrumente im Kreis um den Saal herum aufgestellt, die Musik wabert also ununterbrochen umher, der Puls kommt stets aus einer anderen Richtung, alles überlagert sich in der Mitte, in der die Zuhörer*innen sich aufhalten. Diese sitzen jedoch nicht, wie in einem konventionellen Konzert, sondern stehen oder gehen frei herum. Auch dadurch wird die Grenze aufgebrochen zwischen dem Raum, den Musiker*innen, den Zuhörer*innen und der einzelnen Person. Es gibt keinen Schutz im gemütlichen Sessel, kein sich Distanzieren durch das Schließen der Augen, kein passives Zuhören durch die hierarchische Anordnung von Bühne und Parkett. Stattdessen sind alle in diesem Raum Teil von [sic]. Sie alle Zählen im unterbewussten mit, sie alle reagieren und interagieren mit den Pulsationen, sie alle werden manipuliert von der sich aufbauenden Farbfläche; auch diese Übergriffigkeit muss ertragen werden und gehört zur Dramaturgie der Emotionalität, welche die Sprecherin symbolisch für alle Menschen durchläuft, dazu. Deshalb ist die Sprecherin auch räumlich völlig ungebunden und bewegt sich frei durch den Raum und das Publikum.

Ich stelle mich selbst in diesem Stück auf vielfältige Art meinen Ängsten. Der Angst vor dem Puls und statischen Rhythmus, der Angst vor dem Gesehen werden und im Mittelpunkt stehen, der Angst vor dem schutzlos ausgeliefert sein, der Angst vor einem geschlossenen Raum ohne Ausweg, der Angst vor dem Zwang der Struktur und der Unendlichkeit der Freiheit. Und nicht nur ich selbst muss mich diesen Themen stellen, sondern auch alle Menschen, die sich auf [sic] einlassen, auf dieses Experiment, und die mit ähnlichen Ängsten zu kämpfen haben.

„Kunst ist keine Angst!“ so lautet die Parole von Jonathan Meese. In der Kunst ist es uns möglich, das zu tun, was in der Realität unmöglich wäre. In der Kunst können wir der Künstlichkeit Raum geben, die uns in der Natur und in der Welt wie sie ist, in unserem Alltag, verweigert bleibt. In der Kunst können wir fantasieren, spekulieren und imaginieren.

Für mich ist diese Komposition daher in vielerlei Hinsicht das Hauptwerk meines Masterstudiums. Es ist das erste Stück welches ich im Kompositionsprozess bewusst „für mich“ geschrieben habe. Ein Blick auf mein Werkeverzeichnis zeigt, dass ich in den letzten Jahren sehr oft Stücke „für andere“ komponiert habe. Stücke für befreundete Musiker*innen, für spannende Ensembles, für Aufträge, für Wettbewerbe, für Studienzwecke, für meine Professor*innen, für eine Idee der gesellschaftlichen Erwartungen und Verpflichtungen, für eine politische Überzeugung, für einen bildenden und soziologischen Auftrag, für eine historische Entwicklung oder eine hypothetische Avantgarde, für eine*n Widmungsträger*in oder Vorbild. All diese Zwecke sind mehr oder weniger gerechtfertigt und durchaus auch positiv zu sehen, schließlich muss ich ökonomisch und praktisch denken, wenn ich will, dass meine Musik gespielt wird, wenn ich will, dass meine Musik gehört wird, wenn ich will, dass meine Musik Erfolg hat und wenn ich will, dass ich von meiner Musik leben kann.

Doch während der Corona Krise 2020 und dem damit verbundenen Ausfall meiner Solo-Ausstellung „Intentionally Left Blank _ for play“, meines großen Master-Abschlusskonzertes meines letzten Präsenzsemesters im Masterstudium, der Kontakte und der Nähe zu meinen Freund*innen und Kommilitonen, jeglicher Planungssicherheit und Perspektive für meine Zukunft, habe ich gesehen, dass letztlich nur eines hundertprozentig und so lange ich lebe bleibt: das „für mich“. Ich habe in den letzten sechs Jahren viel studiert, ich habe sehr viel konstruiert, ich habe sehr viel experimentiert. Aber ich habe auch viel an mir gearbeitet, über mich gelernt, mich selbst als Mensch verstanden, mein eigenes Leben in die Hand genommen, so viele wunderbare Menschen kennengelernt, so viele Orte bereist, so viel Unglaubliches erlebt. Und daraus ist dieses Stück entstanden, als eine Verkörperung all dessen. Ein Stück, bei dem es mir in erster Linie darum ging etwas zu machen, das mich glücklich macht, mit dem ich mich wohlfühle, wobei ich mich selbst auf neue Art erkunden kann: Spielen!